Récif corallien

Les récifs de coraux sont une forme de vie parmi les plus anciennes et primitives, datant d'au moins 500 millions d'années.

Définitions :

- construction en forme de haut fond, édifiée par des organismes à squelette calcaire, vivant en colonie dans les mers tropicales. (source : chasse-sous-marine)

Les récifs de coraux sont une forme de vie parmi les plus anciennes et primitives, datant d'au moins 500 millions d'années. La plus grande de ces formations est la Grande barrière de corail, au large des côtes australiennes. Elle couvre sur quelque 2 000 km, la deuxième est la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie (France).

Un récif corallien résulte de la construction d'un substrat minéral durable (carbonate de calcium) par des êtres vivants symbiotiques communément appelés coraux, en fait la réunion d'une algue, la zooxanthelle et d'un cnidaire, le polype. Il existe de très nombreuses espèces de coraux qui forment des écosystèmes marins complexes et parmi les plus riches en biodiversité, le plus souvent à faible profondeur. Les massifs coralliens, surtout en région tropicale procurent des niches écologiques à de nombreux animaux qui y trouvent nourriture, refuge, protection et abri. De très nombreuses espèces de poissons en sont dépendantes.

Cependant, contrairement à la croyance générale, les coraux ne sont pas inféodés aux mers chaudes ; on en trouve par exemple au large de la Norvège.

Les récifs coralliens changent des côtes d'accumulation en ce qu'ils sont d'origine biologique. Ces récifs sont aussi une partie des puits de carbone océaniques, menacés par la dégradation des récifs. 50 % environ des récifs coraliens étaient en mauvaise santé à la fin du XXe siècle.

Formation des récifs

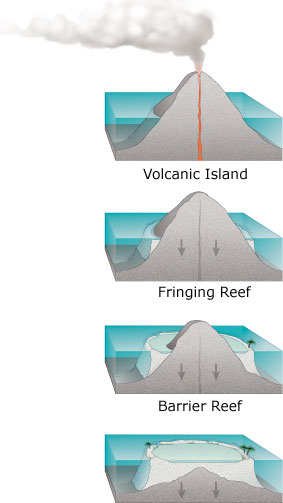

Les récifs coralliens tropicaux suivent un cycle actuellement bien connu.

- une ouverture du manteau terrestre laisse échapper un flot de magma. Se forme dans ce cas une île volcanique ;

- le corail s'installe en récif frangeant au large de cette île ;

- à mesure que l'île commence à s'enfoncer sous l'effet de la subsidence, le corail colonise tout le pourtour de l'île (à l'exception d'un chenal de fort courant), formant un récif barrière ;

- l'île achève de s'enfoncer dans l'océan alors que le corail continue de croître sous forme d'atoll.

Le flot de magma n'est pas, contrairement à ce qui se passe lors des éruptions volcaniques qu'on connaît d'habitude, un phénomène ponctuel. Au contraire, nous assistons ici à un phénomène continu d'éjection de matière en fusion (on ne connaît pas actuellement avec précision ni la cause, ni les mécanismes de ces éjections). Ces «cheminées» restent assez fixes alors que la plaque tectonique qu'elles percent continue à se mouvoir, entraînant la création d'un chapelet d'îles volcaniques ; on voit très bien depuis le ciel ou depuis l'espace que ces îles sont positionnées sur une même trajectoire.

On peut très simplement visualiser ce phénomène, en allumant un briquet et en déplaçant la main horizontalement d'avant en arrière au-dessus de la flamme : c'est précisément ce qui se passe pour la création de ces îles volcaniques ; ce n'est pas la remontée de magma (la flamme) qui se déplace mais la croûte terrestre (la main).

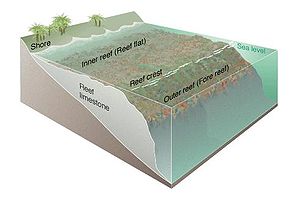

Types de récifs

On distingue trois types de récifs coralliens, correspondant à trois étapes chronologiques de l'évolution de l'île volcanique de substrat :

- les récifs frangeants. En forme de «queue de comète», ils sont les premiers à se former légèrement au large de l'île. En effet, on constate un (plus ou moins) étroit chenal entre le littoral et le récif, chenal dû à :

- la turbidité excessive des eaux immédiatement littorales ;

- la dessalure des eaux côtières par mélange avec les eaux douces des fleuves.

- les récifs barrière. Avec le temps, la colonie forme une couronne autour de l'île. Cette couronne forme une sorte de «crique» (où la roche serait remplacée par le corail) avec un chenal d'écoulement des eaux. Au centre de cette crique se trouve le reste d'île. L'ensemble couronne récifale-vestige d'île est appelé lagon. Si les récifs frangeants ne continuent pas indéfiniment leur croissance, mais se transforment en couronne, c'est parce que le corail tropical ne peut vivre que grâce à une abondante source de lumière, qu'il ne trouve plus en dessous de 25 mètres sous l'eau. Par conséquent, seules les zones littorales des terres émergées sont susceptibles d'accueillir du corail.

- les atolls. L'île volcanique est désormais complètement immergée. Tout comme les lagons, les atolls sont entourés d'une couronne récifale avec un chenal. Mais contrairement à eux, ils n'ont plus d'île centrale ; les seuls affleurements sont de nature corallienne. Il existe deux types d'atoll :

- les atolls «normaux», tels que décrits ci-dessus ;

- les atolls de faro, des «atolls d'atolls». Les faro sont des atolls circulaires qui forment eux-mêmes une couronne appelée grand atoll. On les voit en particulier dans l'Océan Indien (surtout dans l'archipel des Maldives).

Répartition géographique

Bien que certaines espèces de coraux existent en eaux froides, dans les régions tempérées, ou en profondeur, l'immense majorité des récifs se répartit dans la zone de lumière des 20 premiers mètres des eaux tropicales, surtout dans l'Ouest de l'Océanie (Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie... ), au large du Mexique (Riviera Maya) ainsi qu'aux Antilles.

Galerie

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

Recherche sur Google Images : |

|

"Récif corallien de l’île de Moorea, ..." L'image ci-contre est extraite du site www.diplomatie.gouv.fr Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (400 x 267 - 33 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : Refaire la recherche Refaire la recherche |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 13/11/2008.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité